地方国企数据资产一周年盘点:从探索到规模化实践

国企数据资产入表现状与资产化探索

2.1国有企业数据资产统计概览

根据现代咨询不完全统计,自2024年初以来,国有企业参与数据资产入表的案例超过160个。整体而言,国有企业在数据资产入表领域展现出系统性布局与快速发展的态势。从地域分布来看,山东以36家国企数据资产入表数量居首,江苏(23)、浙江(16)紧随其后,一方面与华东地区经济发达、数字经济发展快有关,另一方面与本地国企密集及政策推动相关。

国企参与数据资产入表的布局核心,在于依托交通、市政、能源等传统业务领域,整合所积累的大量数据资源,推动数据资产确权、治理与价值转化。随着数据资产管理体系完善与交易市场活跃,国企将进一步挖掘高附加值数据,推动数据资产从单一财务优化工具向核心生产要素转化。

2.2数据资产融资与资产运营进阶路径

在上述入表案例中共有72家国企实现了融资,融资方式以授信为主,占比70%,其次是质押融资,占比19%。其中,山东(15)、湖北(7)、江苏(7)融资数量排名前三,融资金额主要分布在两千万以下。值得注意的是,从2024年三季度开始,单笔融资规模呈攀升态势。

国有企业数据资产入表后的融资探索已逐渐明晰,超六成企业融资规模低于1000万元,仅有3家企业的融资金额突破5000万元门槛,折射出数据要素价值释放仍面临深层制约。主要有以下两点制约因素:

一从价值评估体系看,数据资产的非标准化特性导致估值模型缺失,金融机构难以建立与实体资产对等的风险定价机制,融资规模受限本质是市场对数据资产真实价值认知模糊的体现。

二从资产运营维度分析,多数企业仍停留在数据资源化阶段,数据产品开发能力薄弱、应用场景单一,难以形成可持续的商业模式,限制其融资议价能力。

从国企角度而言,数据资产挖掘的核心价值在于推动数据从“资源化”向“资产化”、“资本化”跃迁:一是培育数据要素新动能,探索数据资产作价入股、数据信托等创新路径,激活数据要素乘数效应;二是构建产业协同生态,通过数据共享平台整合产业链上下游资源,形成基于数据价值链的产业共同体。

综合来看,数据资产入表只是数据资产化的一小步,需要大步跨越,仍有很长的路要走。在此过程中,需同步强化数据安全合规体系,建立分级分类保护机制,平衡数据价值释放与风险防控。本质上,数据资产化不仅是管理创新,更是国有企业实现数字化转型、服务国家数字经济发展战略的核心抓手,其价值释放将深度重塑企业核心竞争力与产业发展格局。

从资源盘活角度而言,国有企业可以通过市场化运营激活数据资源的沉睡价值。在操作层面,可通过类资产证券化(ABS)、收益权转让、数据信托等工具组合运用,其中类ABS作为结构化融资手段,结合数据资产独特的可复制性、共享性及增值潜力,能够突破传统ABS底层资产的物理限制,通过结构化设计将非标数据转化为标准化金融产品。依托国有企业庞大的数据资源规模优势,以未来收益权为基础发行类ABS产品,实现轻资产运营下的流动性释放。最终,优化企业资本结构并推动数据资产流通。

从市场角度而言,现阶段针对价值评估难题,交易所和评估机构正在尝试建立基于数据质量、应用场景、市场潜力的多维度估值指标体系,推动第三方认证机构与金融机构协同开发动态定价模型,形成市场基准参考值。例如上海数据交易所推出的“金准估”功能,通过结合数据质量、应用场景、市场供需等多维度指标,以及平台上已有的真实交易数据,综合计算数据价值。“金准估”给上数所数据要素交易市场提供了科学的价值评估体系,为“数据资源”到“数据资产”的转化提供了参考路径。

国有企业数据交易市场洞察分析

3.1挂牌交易地域偏好分析

随着数据资源的开发利用,全国数据交易市场也在全面铺开,多数国有企业选择到数据交易所进行数据产品的挂牌。为统计现阶段国有企业数据资产挂牌现状,现代咨询选取国内四家主流数据交易所进行了调研,分别是上海数据交易所、北京国际大数据交易所、深圳数据交易所、广州数据交易所(排名不分先后)。

根据统计,有211家地方国有企业在四大交易所共计挂牌1012个数据产品,四家交易所对应的国有企业数据资产挂牌数量分别为:398、117、266、231。211家国企遍布全国25个省份,其中,广东省(269)、北京市(180)、上海市(157)挂牌数量排名前三。

四大交易所的挂牌数据有两个明显的分布趋势,一是国有企业选择挂牌的交易所有明显的地域倾向,即就近原则。就近选择交易所的核心逻辑在于区域资源配套与协同效应,本地交易所更熟悉区域内企业的产业结构、数据特性和监管环境,能提供更精准的估值模型、合规审核及交易撮合服务,这种地域性服务优势降低了企业的沟通成本和交易风险。二是经济发达地区国有企业数据产品挂牌数量显著领先,本质上反映了经济基础与数据要素积累的正向循环,长三角、珠三角等区域拥有密集的产业链集群和数字化基础设施,企业在生产、流通等环节沉淀的海量数据天然具备高商业价值,而活跃的市场需求与成熟的资本生态进一步加速了数据资产化进程。

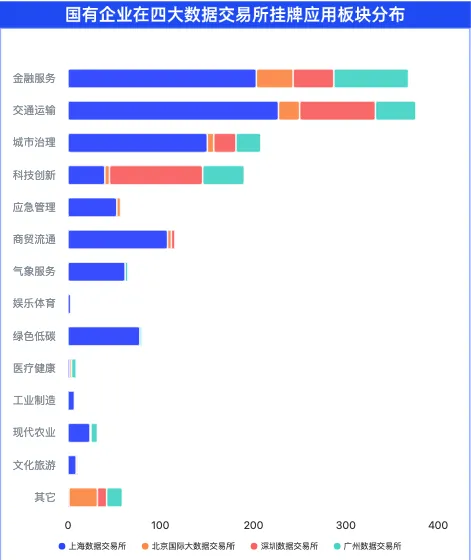

3.2数据产品核心应用板块分布

国有企业数据资产挂牌的应用板块分布直观反映了其产业资源与数字化战略的协同逻辑。

金融服务和交通运输类产品挂牌数量明显领先,源于这两大领域沉淀的庞大交易数据与大量实时信息数据,契合国有企业基础设施建设运营的主导地位,以及这两个领域数据高流通性的市场需求。

城市治理与科技创新的活跃度则凸显国企在智慧城市建设和核心技术攻关中的战略角色,其数据资源深度嵌入公共服务与研发链条,具备强公共属性与技术外溢价值。

绿色低碳、现代农业等新兴板块虽规模有限,但呼应国家“双碳”目标与乡村振兴战略,体现国企在政策导向型产业的先行布局。

相比之下,工业制造、医疗健康、文化旅游等传统领域挂牌产品数量较少,折射出国企存在数据标准化程度低、跨系统整合难度高的痛点,或是在一些领域产业布局较少、数字化应用探索不足的情况。

总体而言,国企数据资产挂牌高度集中于资源密集型、政策导向型领域,其分布既受制于既有产业格局,也受数字化成熟度与数据价值显性化能力的双重影响,未来需在产业链协同与跨域数据融合中突破结构性瓶颈。

3.3定价模式多元化特征

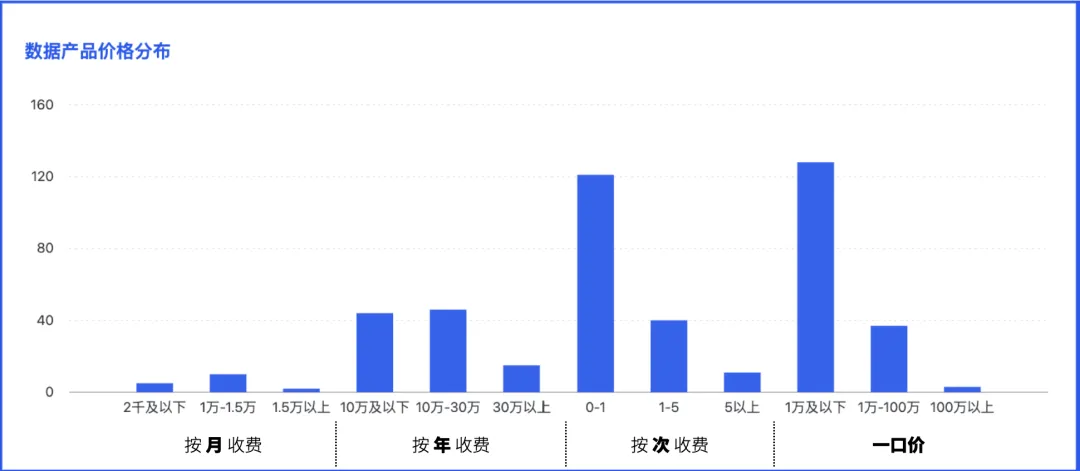

数据资产在交易所的定价模式选择主要取决于数据自身特性和应用场景。包括:

针对高频次更新,且用户需要持续获取的数据,以周期订阅制为主,目前主流交易所主要分为按日、按月和按年三种,按日收费单价都在1元及1元以下,按月收费大多处于万元区间,按年收费则跨度较大,以十万级居多。

针对内容固定、复用成本低且更新频率较低的数据,以按次收费为主,这种数据产品单价大多数都在5元以内。

针对标准化程度高、复用性强且需求稳定的数据,会以一口价的形式收费,该数据产品价值区间波动极大,从数千元到数百万不等。

由于数据资产化仍处于初步探索阶段,数据要素定价体系尚未形成标准化共识。所以数据产品的定价模式还是以面议(511)为主。

注:收费模式包括:按时间收费(日、月、年)、按次收费、一口价、其它(按金额比例收费、免费、暂未标注价格)等。

部分数据产品有多种收费模式,按多次统计。

3.4数据交易情况与标杆案例

当前数据资产交易已进入规模化发展新阶段,政策引导与市场机制的双轮驱动加速释放数据要素价值。近一年来,全国数据交易规模已保持持续跃升的态势。

2024年,上海数据交易所全年数据交易额突破50亿元;新增公共数据专区、生物医药专区和碳板块,到年底挂牌数据产品数超5000个;为企业对接金融服务授信金额超过7亿元。

2024年,北京国际大数据交易所新增备案交易金额突破50亿元,数据产品超1000个。

截止2024年10月,广州数据交易所注册会员超过3100家,覆盖全国31个省级行政区,交易笔数突破13000笔,交易额超52亿元。

截止2024年11月,深圳数据交易所数据交易规模突破140亿元,其中跨境交易2.47亿元。

其中,国有企业凭借数据资源规模优势、政策响应能力及跨行业整合势能,成为数据资产交易体系的中坚力量。

联投湖北数据集团联合湖北华中电力科技开发有限责任公司基于全省电力数据研发的“重点企业用电监测数据产品”,上架湖北省数据流通交易平台,由中国工商银行湖北省分行买入,助力工商银行通过海量实时电力大数据,构建企业风险画像,优化信贷策略,支持以中小制造业为代表的市场主体发展,同时助力国家电网加快激活电力数据潜能。

淮安市市交通集团全资子公司淮安市江淮智慧科技有限公司名下产品“蘑菇共享(电)单车”挂牌上海数据交易所,由无锡长源信息科技有限公司买入,该产品基于用户提供的经纬度信息,实时查询周边蘑菇单车的可用车辆位置,并精准标注可停区域与禁停区域,帮助用户快速定位车辆停放点,同时优化共享单车运营方的调度效率与城市管理规范。

陕西四维数邦科技有限公司与陕西西咸新区公共交通集团有限公司在西咸新区数据要素流通交易平台完成“公共交通运营数据”产品交易,交易金额15万元,是陕西省首单国企数据交易。此次交易展示了数据在城市公共交通领域的实际应用场景,为公交运营优化、出行服务提升等提供帮助。

总结

国有企业数据资产入表经过一整年系统性的摸索和布局,在数据资产化路径上取得阶段性成果,数据要素市场化配置进程显著加速。过去一年,数据资源从分散沉淀转向规范化盘活,应用场景从单一试点向多领域延伸,以确权、评估、交易为核心的数据资产化链条逐步成型,各地数据交易平台和专业化机构的涌现为市场流通提供了基础支撑。然而,实践层面仍面临多重挑战:数据资产价值评估体系尚未形成统一标准、资源转化效率有待提升、跨域协同壁垒削弱了数据要素的乘数效应等。

未来,需进一步夯实制度框架,构建兼顾经济属性与社会价值的数据资产评估体系,优化全流程治理能力,同时深化市场生态建设,通过分层分类的交易机制激发多元主体参与,推动数据要素在创新应用与产业融合中释放深层价值,为数字经济发展注入可持续动能。